| 3. Physiologie de la couleur | ||

| 3.1 Introduction à la

physiologie 3.2 Le cerveau 3.2.1 Neurones 3.2 2 Synapses 3.2 3 Système oculaire 3.2.4 L'observation tachistoscopique 3.3 L'œil 3.3.1. Rétine 3.3.2 Bâtonnets 3.3.3 Cônes 3.4 La vision 3.4.1 Limite du champs visuel 3.4.2 Les anomalies de la vision | ||

| 3.1 Introduction à la physiologie

La physiologie est la science qui étudie la vie et les fonctions des organes. Dans le cas de l'œil, il s'agit de l'étude des sensations captées par l'oeil et assimilées par le corps. | ||

| 3.2 Le

cerveau et la vision

Avec ses quelques 95 milliards de neurones, le cerveau humain est l'objet le plus complexe qui existe sur notre planète. | ||

| 3.2.1 Les

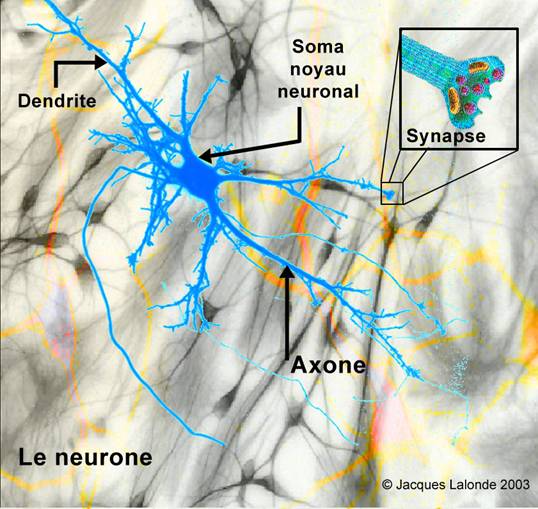

neurones Les neurones sont les cellules uniques, discrètes et autonomes qui composent notre système nerveux. Ils peuvent avoir une action réciproque mais ne sont pas reliés physiquement. Ils sont tous situés dans le cortex, chacun peut être considéré comme un minuscule système de traitement de l'information. Ensemble, les neurones forment l'élément actif des zones cérébrales dédiées au décodage des organes sensoriels. C'est par leurs interactions que le cerveau, organe physique, donne son essor à l'esprit vivant. Un neurone reçoit sur un de ses dix mille synapses des signaux physiques, envoyés ou reçus par des neurones voisins. Plusieurs de ces synapses contiennent possiblement la même information; certaines concernant des fonctions motrices et non cognitives et d'autres encore inactifs se préparent à véhiculer l'information future. | ||

|

| ||

| Illustration exposant les principaux éléments constitutifs du neurone situé dans le cortex. | ||

| 3.2.2 Les

synapses Si le cerveau ne disposait que d'une synapse, il ne posséderait que deux états mentaux comme dans un bit d'information ou seuls deux états peuvent être exprimés soit, 0 ou 1, (oui ou non). Si nous avions deux synapses (2 élevé à la puissance 2) = Nous disposerions de 4 états mentaux; trois synapses (2 élevé à la puissance 3) = 8 états, (2 à la 4)= 16, et ainsi de suite jusqu'a X synapses, (2 élevé à la puissance X) soit le nombre d'états mentaux potentiel. Le cerveau humain contient environ (10 élevé à la puissance 13) synapses. Alors, le nombre d'états différents qu'un cerveau humain peut potentiellement mémoriser est de 2 élevé à la puissance dix mille milliards (2 exposant 10,000,000,000). Nous aboutissons ainsi à un chiffre inimaginable, beaucoup plus élevé, par exemple, que le nombre total de particules élémentaires (électrons et protons) contenus dans l'univers entier, qui lui est inférieur (2 élevé à la puissance 950). Épargnons-nous d'écrire le nombre en chiffres. "Si le cerveau est un ordinateur, alors il est le seul qui marche avec du glucose, qui produit 10 watts d'électricité et qui est actionné par une main-d'oeuvre non qualifiée." David Lewis | ||

|

3.2.3 Le système

oculaire | ||

| ||

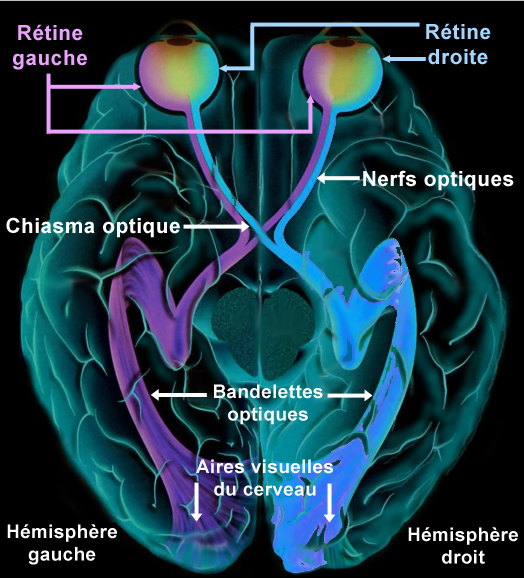

| Méthode de distribution de la lumière dans l'influx nerveux du cerveau | ||

|

La lumière perçue par la moitié

gauche de l'œil gauche et la moitié gauche de l'œil droit (en magenta) se

rassemble dans l'hémisphère gauche du cerveau. | ||

| 3.3.4 L'observation tachistoscopique | ||

| ||

| Méthode d'observation pour déterminer la prédominance cérébrale | ||

|

Si le stimulus détecté est situé en priorité à gauche

du point de concentration X ceci signifie que le sujet est de dominance

cérébrale droite. | ||

| 3.3 L'œil | ||

| Pour regarder un œil, il n'y a rien de meilleur qu'un œil. | ||

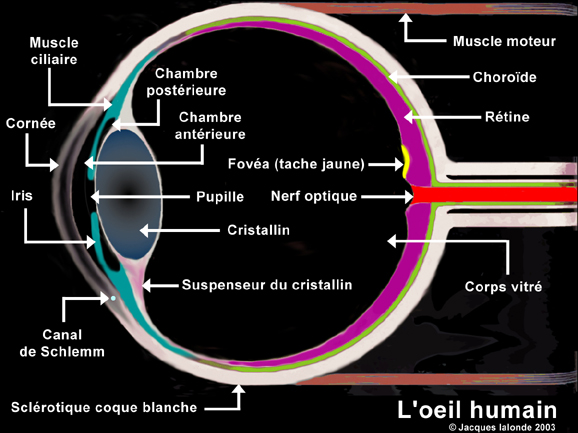

| ||

| L'œil et ses éléments constitutifs | ||

|

Nerf optique Pupille Rétine Sclérotique coque blanche Ligament qui maintient le cristallin

en place | ||

|

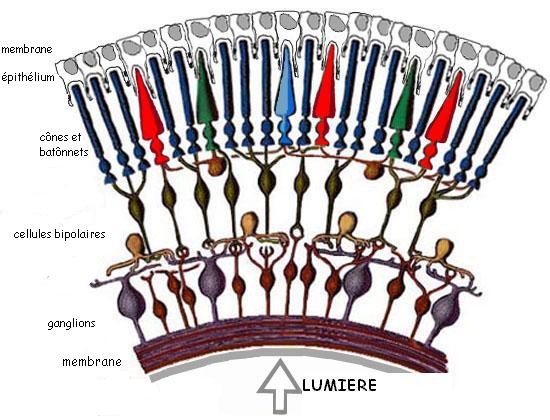

3.3.1. Rétine Les rayons lumineux traversent les fibres du nerf optique situées sur la partie externe du nerf optique, puis différentes couches de cellules (ganglionnaires, bipolaires...), puis se réfléchissent sur la choroïde. Les rayons repartent ensuite sur les photorécepteurs. La rétine comprend deux types de photorécepteurs qui sont tous deux des neurones modifiés. Les bâtonnets, très sensible à la lumière assure la vision nocturne en noir et blanc ; les cônes moins sensibles à la lumière permettent la vision des couleurs pendant le jour. | ||

| ||

| La rétine et ses éléments constitutifs | ||

|

3.3.2 Bâtonnets Les bâtonnets sont présents en nombre très élevé (75 à

150 millions) et se répartissent surtout en dehors de la fovéa. Ils ont un

diamètre moyen de 2,5 à 3 microns et une distance mutuelle allant de 10 à

20 microns. Les bâtonnets possèdent une très bonne sensibilité ce qui

explique qu’ils interviennent essentiellement en faible lumière (vision de

nuit). Il n’existe qu’un seul type de bâtonnet. Les cônes sont beaucoup moins nombreux (6 à 7 millions). Ils se trouvent essentiellement dans la fovéa. Ils sont plus petits que les bâtonnets (1 à 2 microns) et plus serrés (distance moyenne de 2,5 à 10 microns). Les cônes interviennent essentiellement en vision diurne. Il existe trois types de cônes dont les sensibilités spectrales dues aux pigments qu’ils contiennent sont différentes. Ce sont les cônes qui permettent la vision des couleurs. | ||

|

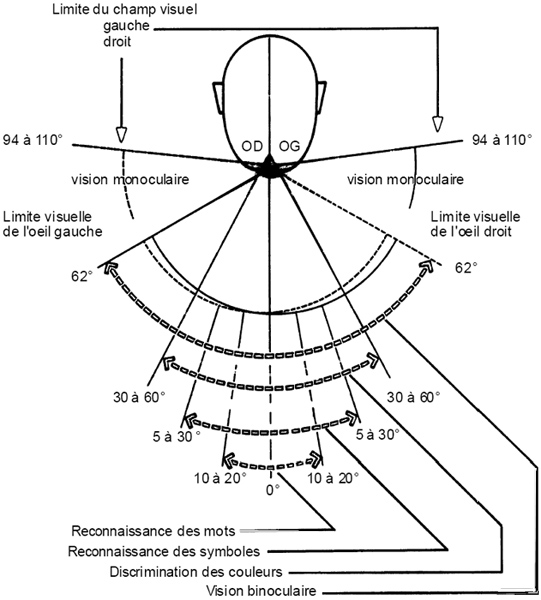

3.4. La vision 3.4.1 Limites du champ visuel | ||

| ||

| Division du champ visuel dans un plan horizontal, d'après Panero et Zelnik (Human dimension and interior space, Whitney Library of design, Architectural press Ltd, Londres, 1979). | ||

|

3.4.2 Les anomalies de la

vision | ||

|

Héméralopie | ||

| ||

| Au centre de la photo nous voyons une simulation d'un héméralope | ||

|

Protanopie | ||

| ||

| Test d'Ishihara, un protanope ne verra pas le chiffre 2 | ||

|

Deutéranopie | ||

| ||

| Test d'Ishihara, un deutéranope ne verra pas le chiffre 5 | ||

|

Tritanopie | ||

|

Simulation de perception Voici aussi un tableau illustrant les différentes perceptions liées aux anomalies Dans la première colonne, la perception

d'un sujet avec une vision normale | ||